- 引っ越しの準備の流れ

- 引っ越し準備に必要なもの

- 引っ越し荷物のまとめ方

- 引っ越しの荷造りテクニック

- 引っ越し荷造りの注意点

引っ越しの荷造りはどうしても面倒に感じてしまいますが、当日までにしっかり終わらせておきたいものです。しかし作業量が多いため、何から手をつければいいのか悩んでしまう人もいるかもしれません。

この記事では、実際の引っ越し準備の流れや実際の荷物のまとめ方、あらかじめ用意しておくと役立つものなどについてまとめています。

引っ越しの荷造りテクニックや注意点なども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

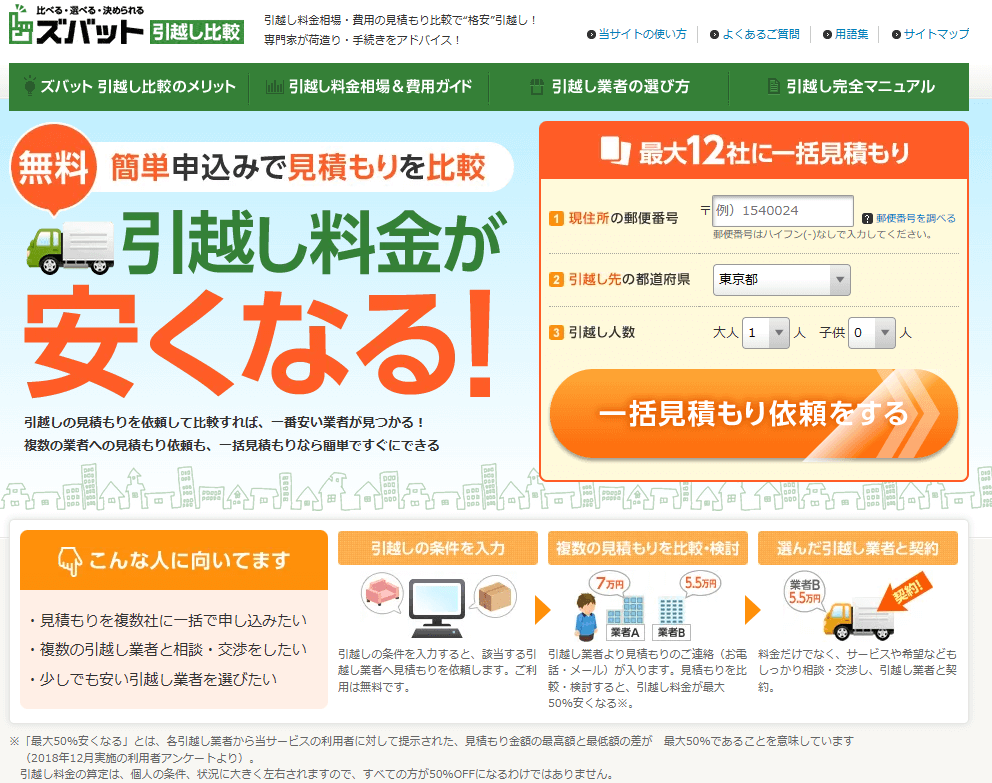

安い引っ越し業者が見つかる一括見積もり査定サイト

引っ越し費用をできるだけ安くしたい場合は、引っ越し業者の一括見積もりサイトを利用するのがおすすめです。複数業者の見積もりをとることで、引越し費用の相場や格安で引っ越しをしてくれる業者を見つけることができます。

おすすめ一括見積もりサイト:引越し侍

提携する引っ越し業者が370社以上と、ほかのサイトと比較しても圧倒的に多い一括見積もりサイトです。大手の引っ越し業者だけではなく、地域密着型の中堅・小規模業者とも数多く提携しています。引越し侍ユーザーによる口コミも多数掲載されているため、利用した人の本音をチェックすることができます。

面倒な引っ越しの準備はいつから始める?段取りの流れ

引っ越しの準備や荷造りは余裕を持ったスケジュールで行うことが大切です。梱包自体はすぐに済む量でも、業者への連絡や梱包資材の準備などもあるため、早め早めで行動を起こしたほうが安心です。

引っ越しの準備の段取りの流れは以下のような感じです。

- 1カ月前までに引っ越し業者を決める

- 2週間前から荷物の梱包を始める

- 使う頻度が低いものから梱包する

- まだ使いそうなものを梱包する

- 引っ越し当日、手荷物以外を梱包する

引っ越し準備の流れ①1カ月前までに引っ越し業者を決める

賃貸住居に住んでいる場合、解約予告期間が1ヶ月となっていることが多いです。そのため、その時期までに引っ越し業者を決めておきましょう。

荷造りや梱包を自分でするのか、引っ越し業者に依頼するのかも、その時期までに決めておきます。引っ越し業者によっては早めに予約することで、引っ越し費用が安くなるため、引っ越し日が決まり次第、予約するようにしましょう。

粗大ゴミを出す場合は事前に予約が必要な場合があります。うっかり粗大ゴミを捨て損なうと、そのまま持っていく必要があるため、必ず捨てる日を確認しておきましょう。

引っ越し準備の流れ②2週間前から荷物の梱包を始める

スケジュールに余裕がないと焦ってしまい、何かとトラブルにつながりかねません。荷物の梱包を始めたら「ダンボールが足りない!」と慌ててしまうことも多いです。

荷物の梱包にかかる時間は、1~2週間が目安のため、2週間前から荷造りを始めましょう。不安な場合は、もっと前から少しずつ始めておくのがおすすめです。

引っ越し準備の流れ③使う頻度が低いものから梱包する

荷物の梱包は、シーズンオフの衣類やグッズなどから梱包していきます。すぐに必要にはならない雑貨なども先に梱包しておきましょう。

このとき、梱包するダンボールをエリアごとにわけるのがコツです。たとえば、キッチンのものと寝室のものを同じダンボールに入れてしまうと、荷解きの際に仕訳が大変になってしまいます。

キッチンはキッチン、リビングはリビング、浴室は浴室のように、ざっくりとエリアごとに荷物を分けて置くと、荷解きしやすくなります。

引っ越し準備の流れ④まだ使いそうなものを梱包する

引っ越しまでにまだ使いそうなものは後で梱包します。とりあえずダンボールに入れておき、封をしない状態で置いておくのもいいでしょう。封さえしなければ、使いたいと思ったときに簡単に取り出すことができます。

もし使わなければそのまま封をしてしまえば、簡単に荷造りが完了します。

引っ越し準備の流れ⑤引っ越し当日、手荷物以外を梱包する

引っ越し当日は、手荷物以外をすべて梱包しましょう。

すでにほとんどの荷物が梱包されているため、すぐに準備が完了するはずです。

面倒な引っ越し準備の荷造りに必要なもの

面倒な引っ越し準備をスムーズに進めるためにも、あらかじめ必要なものは用意しておきましょう。準備を始めてから「あれも必要だった」とわかると、余計に面倒に感じてしまいます。

- ダンボール

- 緩衝材

- 布団袋

- ハンガーボックス

- ガムテープ

- 油性ペン

- ゴミ袋

- カッター・ハサミ

- ビニール紐

- 軍手・ビニール手袋

引っ越し荷造りに必要なもの①ダンボール

ダンボールは引っ越し業者に荷造りを依頼すると無料で提供してもらえます。

家族や友人に手伝ってもらい、自分で荷物を運ぶ場合はスーパーやドラッグストアなどで不要なダンボールをもらってくるのがおすすめです。同じ大きさのものだけでなく、いろいろなサイズを用意しておくと荷造りの際に便利です。

引っ越し荷造りに必要なもの②緩衝材

ダンボールと同様に緩衝材も引っ越し業者から無料で提供してもらえることもあります。

食器などの割れ物に欠かせない気泡緩衝材(プチプチ)のほか、新聞紙やタオルなども緩衝材として使うことができます。ダンボールのスキマを埋めるために、しわになっても問題ないような衣類を詰めるのも方法の1つです。衣類ならば引越し後にゴミにもならないので後片付けが楽になります。

引っ越し荷造りに必要なもの③布団袋

サイズが大きい布団を入れるための専用の袋です。こちらも引っ越し業者によっては無料で提供してもらえます。掃除機などを使って圧縮できる袋もあります。

引っ越し荷造りに必要なもの④ハンガーボックス

ハンガーボックスとは、ハンガーにかけた衣類をそのまま収納できる箱です。ワイシャツやブラウス、ワンピースやコートなど、しわをつけたくない衣類を運ぶ際に役立ちます。

ハンガーボックスは引っ越し業者によっては無料で貸してくれます。

引っ越し荷造りに必要なもの⑤ガムテープ

ガムテープのほかに養生テープやビニールテープも引っ越しの荷造りの役に立ちます。

養生テープはポリエチレン製などの粘着性の弱いものなので、ダンボールを梱包するのではなく、衣装ケースなどの引き出しが開かないように抑えるのに使います。

手で切れる布テープだと、いちいちハサミを使わなくていいので便利です。

引っ越し荷造りに必要なもの⑥油性ペン

油性ペンは梱包済みのダンボールに入っているものを書くときに使います。また、ダンボールに運んでほしい部屋を書いておけば荷物の搬入がスムーズに進みます。

割れ物が入っている箱には赤で「割れ物」と書いておけば、運ぶときに気づきやすいです。

引っ越し荷造りに必要なもの⑦ゴミ袋

ゴミ袋は荷造りの際に出たゴミを入れるのに使います。ほかにビニール袋などを用意しておくと、調味料などの液体のものを運ぶのに便利です。ビニール袋はスーパーやコンビニなどでもらえるもので十分でしょう。

引っ越し荷造りに必要なもの⑧カッター・ハサミ

カッターやハサミは梱包時はもちろん、荷解きの際にも活躍します。

そのため、引っ越し当日の手荷物に入れておけば、新居に着いてからスムーズに荷解きができます。

引っ越し荷造りに必要なもの⑨ビニール紐

ビニール紐は書籍や雑誌類、衣類などをまとめるのに便利です。

引っ越しの荷造りをしていると、不要なものも出てきます。ビニール紐は不用品をまとめるにも役立ちます。さらに引っ越し作業が終わった後のダンボールを縛るのにも使えるため、必ず準備しておきましょう。

引っ越し荷造りに必要なもの⑩軍手・ビニール手袋

ダンボールや家具などを扱う際に軍手があると便利です。

ビニール手袋は、汚れがちなキッチン用品や水回りのものを扱う際に役立ちます。

引っ越し荷物の箱詰め・梱包のコツ

引っ越しの荷物を箱詰めする際のコツをアイテム別に紹介します。

- 食器

- 家電

- 衣類

- 本

- 小物

引っ越し荷物のまとめ方①食器

割れ物が多い食器は、新聞紙で1枚ずつ包んでから梱包するのが基本です。配送中の破損を防ぐために、食器が緩衝材から出てしまわないよう丁寧に包んでおきましょう。食器を重ねたままひとまとめにすると、衝撃で割れやすくなってしまいます。食器を入れた段ボールには、すき間に新聞紙や緩衝材などを詰めておきます。

食器や衣類は数が多いため、引っ越し当日の2週間ほど前から進めるようにしましょう。引っ越し前後の1~2日分を残し、使用頻度の低い食器からどんどん荷造りしていきます。

引っ越し荷物のまとめ方②家電

家電は精密機械のため、衝撃に弱いです。そのため、家電は引っ越し業者に梱包してもらえることが多いです。データが保存されているパソコンなどは、万が一のことを考えてデータをバックアップしておきましょう。

自分で梱包する場合は、エアパッキンに包んでダンボールに入れ、すき間に緩衝材を詰めておきます。また、季節家電など、しばらく使わなそうなものは早めに梱包しておきましょう。

洗濯機や冷蔵庫は水抜きが必要のため、引っ越し前日までには終わらせておきましょう。

引っ越し荷物のまとめ方③衣類

洋服はしわになるのを防ぐために大きめの段ボールに梱包しましょう。シーズンオフの衣類から先に詰め込み、ダンボールの外側に衣類の種類や着る季節について書いておきます。

引っ越し業者によってはハンガーボックスや専用の衣装ケースを用意してくれるため、衣類の量が多い人は、そうしたサービスがあるかどうか確認しておきましょう。

洋服は数が多いため、引っ越し日の1~2週間前から計画的に進めるようにしましょう。

引っ越し荷物のまとめ方④本

本はできるだけ小さい段ボールに小分けにして詰め込むのがコツです。大きな段ボールに入れてしまうと、本の重さで底が抜けてしまうことがよくあります。

目安としてはダンボール1箱あたり文庫本20~30冊、雑誌やコミック15~20冊ほどです。これよりも多いと運ぶのが困難になるため気をつけましょう。

家にある本が多いとどうしても荷造りに時間がかかります。新居に持っていかない本はあらかじめ処分しておくなど、荷物量を減らしておくのも引っ越し作業をスムーズに進めるコツです。

引っ越し荷物のまとめ方⑤小物

小物は基本的にダンボールに詰めます。食品や化粧品、雑貨のように大まかにグループ分けしておくと、荷解きするときに便利です。小物は大きな段ボールにまとめて入れるよりも、小さな段ボールに小分けにしたほうがムダな空間ができるのを防げます。

歯ブラシのように引越し当日まで使うような日用品は最後に梱包するようにしましょう。また、新居に引っ越してからすぐに使えるようにわかりやすくしておくのがおすすめです。

役立つ引っ越し荷造りのテクニック

引っ越しの荷造りや梱包はどうしても面倒なものです。そこで少しでも作業を効率よく行えるような便利なテクニックを紹介します。

- ダンボールにカラーシールを貼っておく

- 重たいものは入れすぎない

- すぐに使うものから荷解きする

引っ越し荷造りのテクニック①ダンボールにカラーシールを貼る

段ボールを新居に運び入れる際、どの部屋に持っていけばいいのかがわかると、すぐに搬入することができます。梱包の際に部屋ごとの色を決めておき、目立つところにカラーシールを貼っておけば、ひと目でどこに運べばいいのかがわかります。

また、最近ではカラフルなガムテープが百均などで簡単に手に入るため、運び入れる部屋ごとに違う色のガムテープを使うのもおすすめです。

どの段ボールをどこに運べばいいのかがわかれば、引っ越し作業が効率化されます。

引っ越し荷造りのテクニック②重たいものは入れすぎない

引っ越しの梱包の際、軽い荷物は大きい箱、重い荷物は小さい箱に入れるのが基本です。

書籍などの重いものをダンボールに入れすぎると持ち上げるときに底が抜けてしまうことがあります。また1つのダンボールが重すぎると、持ち上げたときに腰に負担がかかるため、おすすめできません。

段ボールが無理なく持ち上げられるかどうか確認しつつ、荷造りをしていきましょう。

引っ越し荷造りのテクニック③すぐに使うものから荷解きする

新居についてから荷解きをする際、まず開梱するのはすぐに使う生活に必要なものです。

たとえば簡単な掃除道具や着替えなど、寝具など、その日に必ず使うようなものから荷解きしていきましょう。すぐに使うものは何かを考えながら荷解きをすると、スムーズに作業を進めることができます。

引っ越し荷造りの注意点

引っ越しの荷造りをする際は、以下の点に注意しましょう。

- 粗大ゴミは早めに処分する

- 水抜き作業をしておく

- 貴重品は梱包しない

引っ越し荷造りの注意点①粗大ゴミは早めに処分する

引っ越しの荷造りの際に、不要と判断した荷物や粗大ゴミは早めに処分するようにしましょう。後回しにしておくと、粗大ゴミの日を逃してしまう可能性があります。

不要物がまだ使える状態ならば、ネットオークションやフリマアプリ、リサイクルショップなどに売却することもおすすめです。しっかり売却できれば、引っ越し費用の足しになるかもしれません。

粗大ゴミがゴミの日に間に合わないような場合は、不用品回収業者に依頼しましょう。ゴミに出すよりも費用はかかりますが、好きなタイミングで処分することが可能です。

引っ越し荷造りの注意点②水抜き作業をしておく

冷蔵庫や洗濯機などはあらかじめ水抜き作業をしておく必要があります。

水抜きとは、家電の内部にたまっている水分を外に排出させる作業のことです。水抜きを忘れてしまうと、引っ越しの途中で水漏れが生じる恐れがあります。

洗濯機は給水・排水用のホースから水を抜いておきましょう。冷蔵庫は引っ越し前日にコンセントを抜き、水受けタンクから水を抜いておきましょう。

引っ越し荷造りの注意点③貴重品は梱包しない

引っ越しの荷造りをする際、貴重品は梱包しないようにしましょう。

国土交通省が定めたルールによって、財布や預金通帳、クレジットカードなどの貴重品は、引っ越し業者から運送を断られる可能性があります。

また、火薬類や危険品、美術品、骨董品なども引っ越し業者に依頼して運ぶことができません。特別な管理が必要な物やほかの荷物に影響を及ぼすものは引っ越し業者が拒否する可能性があります。

引っ越しの荷造りの際に不要物か判断するポイント

引っ越しは不要物を処分するのに最適なタイミングです。荷造りの際に不要になったものを見分けるポイントは以下の通りです。

- 1年以上使っていない

- 代わりになるものがある

- 似たようなものがある

荷造り時に不要物か判断するポイント①1年以上使っていない

1年以上まったく使っていないものは、今後も使わない可能性が高いです。

そのようにまったく使っていないものは、これを機に処分しておくのもいいでしょう。荷造りの際、あまり使っていないものを見つけたならば、積極的に処分しておくことで、引っ越しの荷物量を減らすことができます。

荷造り時に不要物か判断するポイント②代わりになるものがある

小説やマンガならば電子書籍、CDやDVDであればサブスクリプションや配信など、代替利用できるものは現物を処分してしまうのもおすすめです。

そのまま捨てるのがもったいなければ、ヤフオクやフリマアプリ、リサイクルショップなどでまとめて売却してしまいましょう。

荷造り時に不要物か判断するポイント③似たようなものがある

ついつい似たような服を買ってしまう経験は誰にでもあるでしょう。似たような服は、だいたい片方ばかりよく着て、もう片方はまったく着ないということがよくあります。

そのため、帽子ならば2つ、ブラウスなら3着、Tシャツなら3枚といったように数を決めてしまい、それを上回った分は処分してしまいましょう。

引っ越しの荷造りについてのよくある質問

引っ越しの荷造りについてのよくある質問とその答えをまとめました。

- なくしやすい小物の梱包はどうすればいい?

- 引っ越しの荷造りはいつから始めるべき?

- 引っ越し当日までに荷造りが終わらなかったらどうする?

- なくしやすい小物の梱包はどうすればいい?

-

リモコンやコード類はどこにしまったかわからなくなることが多いです。そのため、すべて同じ袋にまとめて入れておくと後で見つけやすいです。どのコードか後でわかるように「テレビ」などと書いたシールをつけておきましょう。

- 引っ越しの荷造りはいつから始めるべき?

-

荷物が多い場合は1ヶ月前から荷造りを始めるのがおすすめです。荷物が少ない人や引っ越しに慣れている人ならば10日前くらいから準備を始めても十分に間に合うことが多いです。

- 引っ越し当日までに荷造りが終わらなかったらどうする?

-

当日までに荷造りが終わっていないと引っ越し作業を拒否される可能性があります。有料で引っ越し業者が手伝ってくれることもありますが、繁忙期の場合は依頼が殺到しているため、作業を断られる可能性が高いです。

引っ越しの荷造りについてのまとめ

引っ越しの荷造り・梱包についてまとめました。

- ダンボール

- 緩衝材

- 布団袋

- ハンガーボックス

- ガムテープ

- 油性ペン

- ゴミ袋

- カッター・ハサミ

- ビニール紐

- 軍手・ビニール手袋

- ダンボールにカラーシールを貼る

- 重たいものを入れすぎない

- すぐに使うものから荷解きする

- 粗大ゴミは早めに処分する

- 水抜き作業をしておく

- 貴重品は梱包しない

引っ越しの荷造りな面倒でついつい後回しにしてしまいがちです。しかし、遅くなればなるほど、後々の作業が大変になるため、計画的に進めるようにしましょう。

荷造りや梱包が面倒な場合、引っ越し業者に作業を代行してもらうことも可能です。その分、引っ越し費用は高くなってしまいますが、それよりも自分の時間を優先したい人は利用を検討してみましょう。

また引っ越しは不要物を捨てるいい機会でもあるため、長期間使わなかったものは思いきって処分してしまうことも大切です。荷物量が減れば引っ越し費用も安くなるため、積極的に不要物を処分していきましょう。

コメント